上外尚阳学校校园心理危机预防与干预方案

为进一步完善上外尚阳学校学生心理健康教育与指导工作,增强学生心理危机干预的针对性、主动性和有效性,降低校园心理危机事件对学生的伤害,提高全校心理健康水平,促进学生健康成长和全面发展,根据上海市学校心理健康指导中心的相关文件精神,结合我校实际情况,特制定本方案。

一、学校学生心理危机工作概况

(一)心理危机的定义

心理危机是指当个人面对应激事件与挫折情况无法应对时,产生的一种心理失衡状态。心理危机会引发情绪失控、逃学旷课、离家出走等事件,严重时会演变成自杀或伤人等伤害性事件。

(二)中小学生心理危机的表现形式

中小学生由于其特定的角色、所处环境和身心特点,在成长中会遇到各种各样的问题,处理不当容易引发学业危机、情感危机、人际关系危机、生活危机、青春期心理危机等。由于社会转型过程中学生内部、外部的危险性因素在增加,学生发生心理危机的可能性也在不断增加。情绪失控、逃学旷课、离家出走、自伤自残、攻击他人、爆发精神障碍和自杀是中小学生发生心理危机的常见形式。

其中,小学生主要表现为情绪失控、攻击他人,初中生开始出现自残自伤、逃学旷课、离家出走和自杀等形式,高中生开始有爆发精神障碍的情况发生。

(三)诱发中小学生心理危机的主要因素

中小学生易受到个人、家庭、学校等危险性因素的影响而发生心理危机。

其中,家庭暴力、父母离异或再婚、家庭氛围紧张经常吵架,学生个性敏感、灵活性差、看问题容易偏激、对自己的要求过高、自尊心过强是高危险性因素。另外,考试前后,开学时、转学时和春季是学生容易爆发心理危机的重点时间。

(四)学校心理危机的三级预防与处理

一级预防与处理:全体学生的心理健康促进

遵循儿童青少年发展的普遍规律,开展体现学段特点的普适性课程与活动。班主任(可联合家长、中学的同伴辅导员)关注学生的心理波动情况,提供适时的疏导,预防心理问题的产生。

二级预防与处理:高危学生的预防性辅导

由班主任转介到心理室(或进一步转介到区心理中心)的学生,经过专业的心理评估后,进行个别或团体的辅导,预防心理障碍的产生。学校心理老师也可根据情况,发起有明确预防性的团体辅导小组,直接招募有需要的同学参与(入组前进行基本情况访谈),开展相关预防性辅导工作。

三级预防与处理:已经发生危机与有心理障碍学生的转介服务,包括伤害性事件的应急处置和善后工作。

将学校心理老师评估出有医教协同干预需求的学生转介到专业医疗机构。在其就医及康复期间,学校提供全方位的支持随访服务,预防伤害性事件的发生。

当伤害性事件突发时,做好科学的应急处置和善后工作,预防该事件引发其他相关人员的心理危机。

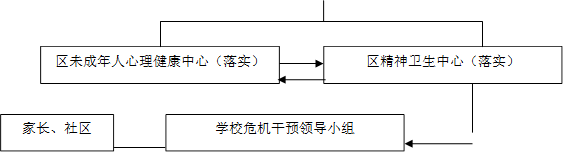

二、学校心理危机预防与干预工作机制

(一)学校心理危机工作小组:

组长:席璐(校长) 李显军(党支部书记)

副组长:邵华(副校长)

![]() 组员:冯培理、于佳卉、周贞、王杨、段梅香、 肖珍妮、何佩珏

各年级组长、各班班主任等

组员:冯培理、于佳卉、周贞、王杨、段梅香、 肖珍妮、何佩珏

各年级组长、各班班主任等

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

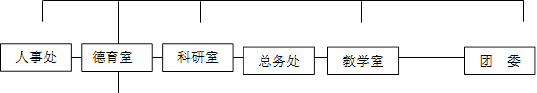

(二)校园心理危机工作小组职责

把师生心理危机预防和干预工作融入学校处置突发性事件工作体系中,全面指导心理危机预防和干预工作的实施,使心理危机干预工作得以顺利开展;研究、规划和制定心理危机事件处置方案,对师生心理危机进行评估,指导师生心理危机预防,根据领导小组有关指示,参与师生心理危机干预工作以及对各级部和班级实行指导等。

校园心理危机干预小组负责做好心理危机宣传、教育和干预工作,对学生心理危机进行评估,制定危机事件处理方案,实施危机风险化解。

各班应发挥班级心理委员、学生骨干在学生心理危机干预中自我教育、自我服务的作用。

(三)学校心理危机工作的具体内容

1.一级预防与处理

(1)校长联合分管校长德育主任和教导主任的职责

营造和谐温馨的校园氛围。引导全校教师和家长关注学生心理健康与全面发展,引导学生热爱生命,善待人生。加强校园及周边环境的安保,确保校园教育、教学、活动场地的安全。

(2)心理教师的职责

通过心理辅导活动课及各类心理活动落实发展性心理健康教育。针对特殊时点、特殊年级、特殊人群开展预防性减压活动。为班主任与学生的日常谈心工作提供咨询与指导。向全校师生宣传学校心理辅导室和区心理中心的功能、地点及联系方式。

(3)班主任的职责

创建安全、和谐、温馨的班级氛围,减少班内的欺负、孤立等。关心学生的生活境况,留意学生的情绪波动情况,及时谈心疏导,必要时转介到心理室。加强家庭教育指导,引导家长关注学生心理健康与全面发展,指导亲子沟通的方法与技巧。

(4)其他教师的职责

认真参加学校组织的专题讲座、模拟训练等活动,增强关注心理健康与预防心理危机的意识,结合本职工作提升危机预防和应对能力。

(5)家长的职责

营造温馨、和睦的家庭氛围,重视亲子沟通。建立正确的成才观和育儿观,关注孩子身心全面发展。认真参加学校组织的心理健康科普活动,增强关注心理健康与预防心理危机的意识和能力。当孩子的情绪发生波动情况,及时谈心疏导。必要时可向班主任或学校心理老师咨询相关问题的处理方法。

(6)社区

创建安全、和谐的社区环境,保障青少年学生的健康成长。关心辖区内学生的健康成长,关注特殊家庭的情况。

2.二级预防与处理

(1)校长联合德育处、教导处、未保办的负责人的职责

定期举行校级心理危机工作小组会议,建立校级学生危机预警制度。向社区了解重点学生(孤儿或留守儿童、吸毒服刑人员子女、精神病人子女、残疾人子女、特困户子女、家暴家庭子女)的信息,为其健康成长营造良好的校园环境。

整合校内外各部门资源,对有需要的高危学生(含转介到区心理中的学生)制定和实施二级预防方案(提供教育教学方式方法的调整和个性化的家庭教育指导等)。

(2)心理教师的职责

对疑似有心理问题的学生进行初步评估,建立心理档案。为有心理问题的学生提供个别或团体的心理辅导,必要时予以转介。密切关注来访学生(含转介到区中心的学生)境况,必要时提请学校危机工作小组为该生制定心理危机二级预防方案,为其家长和班主任提供个性化的咨询与指导。

(3)班主任的职责

发现疑似有心理问题的学生,及时提请心理老师进行评估。协同学校及心理教师,对有心理问题的学生(含转介到区心理中心的学生)提供支持性的班级环境和个性化的家庭教育指导,进行危机预防工作。

(4)家长、社区的职责

配合学校的评估与预防性辅导工作,营造良好的家庭环境,帮助孩子解决心理问题。

3.三级预防与处理

(1)校长联合德育处教导处、卫生室、未保办、总务处的负责人

与区心理健康教有中心、相关医疗机构建立工作联系,保障有需要的学生能够接受医教协同服务。

劝说疑似心理障得学生的家长带孩子就医,明确诊断。

根据医院的诊断,为有心理障得的学生制定和实施三级心理危机预防方案(个性化的校内安保措施、个性化的家庭教育指导、休学就医或其他教学方案调整、支持性心理辅导跟进等),预防伤害性事件的发生。

当伤害性事件突发时,联络相关支持部门,统筹好应急处置与善后工作。

(2)心理教师的职责

发现疑似有医教协同服务需求的心理障碍学生时,上报学校心理危机工作小组,及时将其转介到医疗机构接受评估和诊断。

遵医嘱为在校的心理障碍学生提供支持性的心理辅导,跟踪其病情变化情况。为其家长提供个性化的家庭教育指导。为相关教师提供咨询与指导。

伤害性事件突发时,根据学校心理危机处置方案,配合做好当事人的心理疏导工作。

伤害性事件发生后,对相关人员做好情绪评估与哀伤疏导工作。为有需要的师生提供个别化的专业辅导,必要时予以转介。

(3)班主任的职责

为有心理障碍的学生提供适切的班级环境与个性化的家长教育指导。

伤害性事件突发时,负责联络家长,并做好班内其他学生的抚慰工作。

伤害性事件发生后,协助心理老师做好班内学生的情绪评估与疏导工作。

(4)家长、社区的职责

当孩子疑似有心理障碍,可能需要接受医教协同服务时,及时带孩子就医,明确情况。

当孩子确有心理障碍时,遵医嘱积极配合治疗,帮助孩子尽快康复。

三、学校心理危机预防与干预的基本步骤

(一)发现与评估

发现需重点关注的学生,及时给予所需的疏导与支持,预防心理危机的产生或恶化。当学生表现出以下特点时,教师和家长应及时沟通、了解原因、并提供所需的支持与帮助。

表1 需重点关注学生的特点

| 认知 |

上课注意力不集中,成绩下降 |

| 对学习丧失信心 |

|

| 对自己的能力产生怀疑,自我贬低 |

|

| 对学习的兴趣降低甚至产生厌学情绪 |

|

| 对未来失去希望 |

|

| 讨厌周围的人甚至讨厌自己 |

|

| 无端怀疑他人 |

|

| 情绪 |

情绪低落,无精打采 |

| 悲观失望 |

|

| 惊慌失措 |

|

| 紧张焦虑 |

|

| 害怕无助 |

|

| 神情麻木 |

|

| 孤僻自闭 |

|

| 过分敏感 |

|

| 冲动易怒,乱发脾气 |

|

| 烦躁不安 |

|

| 青春期情感困惑 |

|

| 性别角色困惑 |

|

| 行为 |

行为冲动 |

| 人际关系差 |

|

| 孤僻沉默,怀疑疏远同学和老师 |

|

| 经常旷课 |

|

| 网络成瘾 |

|

| 离家出走 |

|

| 行动缓慢 |

|

| 常常无故与他人争吵 |

|

| 对周围事物失去兴趣甚至厌世尝试自杀 |

|

| 有自伤行为或疤痕过多 |

|

| 遭遇考试失败 |

|

| 遭受或实施校园欺凌 |

|

| 意外怀孕 |

|

| 近期遭遇重大生活变故 |

|

| 儿童期成长处境不利 |

|

| 生理 |

神情疲惫 |

| 脸色憔悴 |

|

| 表情呆滞 |

|

| 眼神游离 |

|

| 神色麻木 |

|

|

生活 事件 |

父母或重要他人婚姻出现问题 |

| 家庭经济遭遇重大困难 |

|

| 家庭发生意外或有暴力冲突 |

|

| 感情受挫(失恋、失身、怀孕等) |

|

| 经历了较大的失败,如连续多次考试失利、重大挑战失败 |

|

| 和好朋友发生了矛盾导致友谊出现了问题 |

|

| 因为较小的原因就和同学发生冲突或者闹情绪 |

表2 校园伤害性事件的警示信号

| 言语中 |

话语中有意或无意地透露出危险念头 |

| 直接说出绝望、告别的话(例如“没有人关心我的死活”、“我要离开”等) |

|

| 在写作中表达出无价值感(例如“如果没有我的话,也许更好”等) |

|

| 经常落泪,发出有关绝望、无助、无价值的言论(“人生很没意思”、“一切都结束就好了”等) |

|

| 说出类似告别的言语(例如“下辈子”、“再也见不到了”等) |

|

| 行为上 |

突然明显的行为改变(例如不同寻常的懒于梳洗;饮食和睡眠习惯明显改变;积极活泼的学生变得退缩;原来安静的学生变得话多;谨慎的人变得爱冒险等) |

| 在校表现异于往常(例如成绩大幅滑落;上课时打瞌睡;不再按时交作业;突然发脾气,好挑衅好攻击;引发较多的人际冲突等) |

|

| 对过去在乎的事情失去兴趣 |

|

| 放弃财产(例如将心爱的东西分送他人或丢弃;交代安排事务,立下遗嘱) |

|

| 滥用酒精、药物(例如增加镇静剂或安眠药的服用量;抽烟酗酒等) |

|

| 通过网络等方式收集自杀有关的信息,考虑自杀的方法 |

|

| 尝试会导致死亡的冒险行为(例如没有保护措施的攀爬高处、故意闯红灯等) |

|

| 生活中 |

重要人际关系的结東(例如与好友的友谊破裂;从朋友圈或常规活动中退出等) |

| 家庭发生重大变动(例如父母离婚;亲人去世;家庭经济危机;被迫搬家等) |

|

| 个人问题(例如重大疾病;学业适应不良等) |

对需要关注的学生,学校可以在征得当事学生或监护人的同意之后,对其进行心理评估,并建立当事学生的心理档案。告知评估的目的与方法,签订知情同意书是开展任何的心理评估的前提。中小学生是未成年人,学校应获取其法定监护人的知情同意。初、高中学生自我意识逐渐形成,也可参与知情同意书的签订工作。

评估工作应由有专业资质的专业人员承担(如学校心理教师)、应用合适、有效的心理评估量表,严格按照操作要求进行操作。学校心理室应对学生的心理档案实施严格的保密制度。当学生接受评估或初始访谈前,心理老师必须告知这些保密制度及保密的例外。

(二)预防性辅导

预防性辅导旨在增强学生积极应对压力、正向化解问题的能力,是预防心理危机发生与恶化的重要手段。以下主题可以通过小组辅导或者班级辅导的形式展开。附录提供参考辅导方案主要适用于中学生,如在小学阶段使用,需酌情降低难度。

(1)发现自我优势

(2)学会积极思考

(3)提升问题解决能力

(4)觉察了解压力

(5)练习身心放松

(三)转介与协调

1.班主任——心理老师之间的转介

班主任基于“需重点关注学生的特点”和“校园伤害性事件突发前的警示信号”等方法发现可能存在心理问题的学生时,由心理辅导教师针对该学生心理状态进行评估和辅导,必要时报告学校心理危机工作小组。

在心理辅导教师对学生进行辅导的过程中,班主任需配合关注学生的日常状态,必要时做好家校联络工作。

2.学校——区心理中心之间的转介

若出现以下情况,学校可以将学生转介至各区的心理辅导中心。

(1)学校心理辅导老师的能力或授权不能承担学生的心理辅导。

(2)学生不愿意在学校接受心理咨询,或学生及家长有转介意愿。

学校心理辅导老师负责制定转介计划,学校危机干预小组审定并备案。

学校危机工作小组负责人、班主任、心理辅导教师联系并告知家长了解区心理辅导中心的相关预约流程及地点。

3.教育——卫生部门之间的转介

(1)送诊

经评估,若学生疑似有心理障碍,如抑郁症、精神分裂等,或有明显的自杀、伤人的征兆时,应转介学生到医院明确诊断。

学校危机工作小组负责制定转介计划,填写《学生心理问题转介登记表》,并告知家长转介就医的手续及地点。

经转介就医的学生,班主任及学校心理辅导教师需及时与家长学生联系沟通,了解就医情况,并做好记录。相关资料归档,要求一人一档。

(2)休学

经二级甲等以上专科医院诊断有严重心理障碍的学生,应建议家长提出休学申请,及时治疗、早日康复、尽快复学。

《休学申请》的基本内容包括学生的主述、医院的诊断结论和处理意见、学生和家长的要求、家长及学校分管领导签名等。

(3)复学

持有二级甲等以上专科医院病愈证明的学生,可申请复学。复学前,学校心理老师应先对学生的心理情况进行评估。由学校心理危机工作小组为该生制定三级心理危机预防方案,提供相应的教育教学调整服务和跟踪辅导服务,并告知家长复学过程中相关注意事项。必要时,学校与家长签订相关承诺以保障学生的安全。

(四)应急处置

1.有发生伤害性事件风险时的应急处置

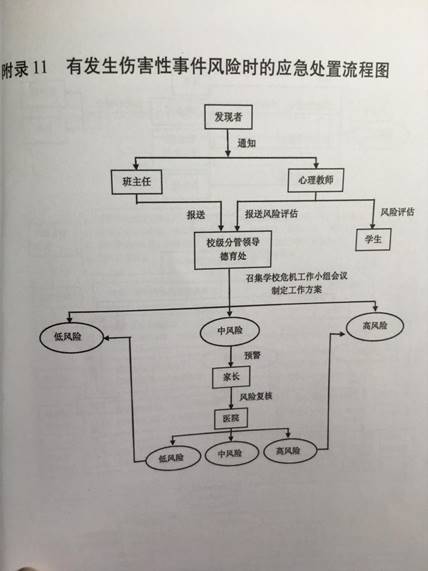

发现有伤害性事件(自杀或伤人)倾向时,发现者第一时间报告班主任(或年级组长)和心理老师。由心理教师对风险开展初步评估。由班主任(或年级组长)同时报送徳育处和校级分管领导。

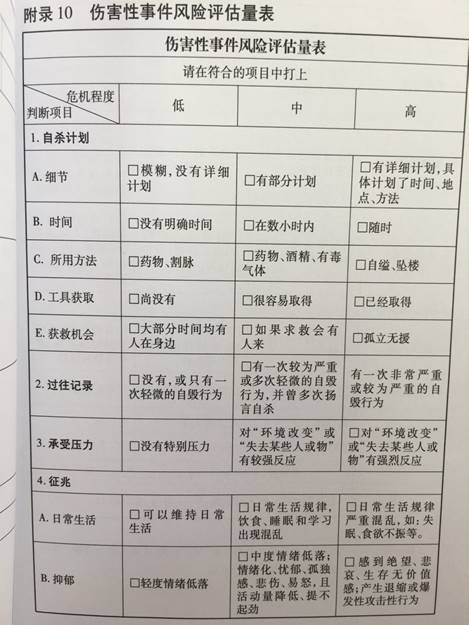

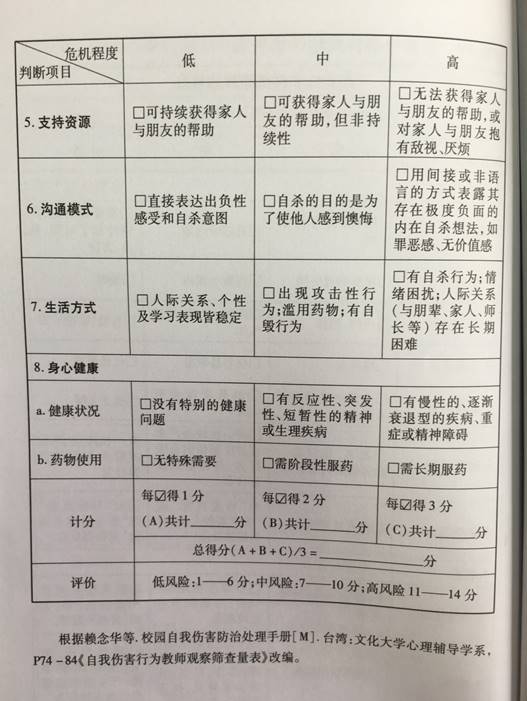

根据心理老师对风险程度的初步评估结果(可用《伤害性事件风评估量表》附件1),校级分管领导召集学校心理危机工作小组开会,制定具体的工作方案。

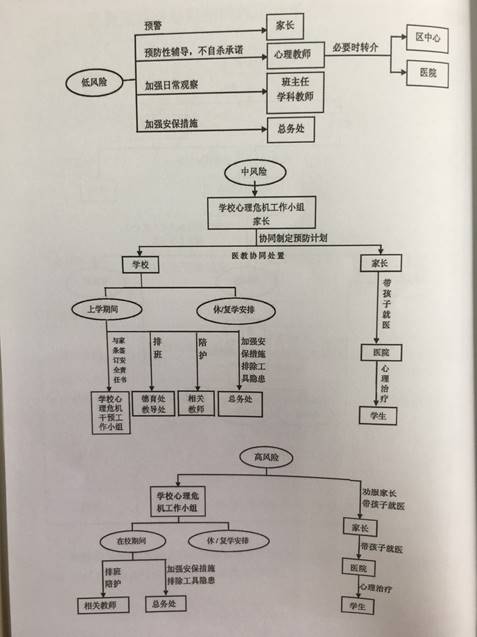

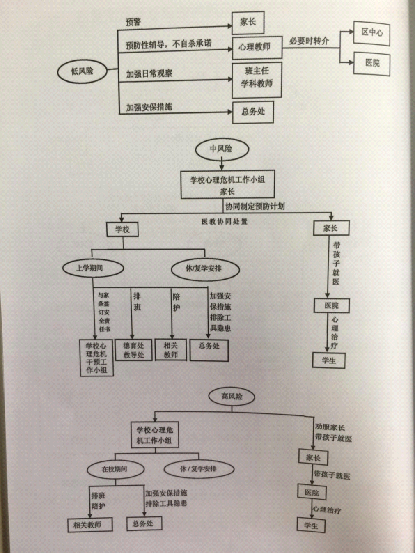

(1)低风险

当学生风险程度较低时,班主任预警家长关注学生心理变化;心理老师开展心理辅导(必要时转介区中心或医院),签订不自杀(杀人)承诺书:班主任和学科教师加强对学生日常行为的观察与记录,总务处检视学校各项安保措施(护栏护网等)是否到位(流程图见附件2)。

(2)中风险

当学生风险达到中度时,心理老师预警家长带孩子去医院进行风险评估的复核。当风险确实到中度以上时,劝说家长继续带孩子就医,并确定学生是否需要休学治疗。若学生仍可来校学习,学校心理危机工作小组协同与家长签订安全责任承诺书,必要时邀请家长来校陪读。学生在校期间,相关教师加强对该生的安全监护(德育处和教导处做好人员排班安排)。总务处排查、去除学生在校期间可能接触到的各种自杀或杀人的工具,加强安保设施。

(3)高风险

当学生风险程度较高时,学校心理危机工作小组直接预警家长带孩子去医院诊断、治疗。若确实存在较高的自杀或伤人风险时,劝请家长以治疗为先、给孩子办理休学,之后遵医嘱复学。危险期内,学生在校期间,班主任、心理老师等相关教师轮流协同家长对学生采取全时段陪护(德育处和教导处做好人员排班安排)。总务处排査、去除学生在校期间可能接触到的各种自杀或杀人的工具,加强安全警戒。

复学后,心理教师提供支持性心理辅导与定期随访,班主任和学科教师加强对学生日常行为的观察与记录,总务处检视学校各项安保措施(护栏、护网等)是否到位。

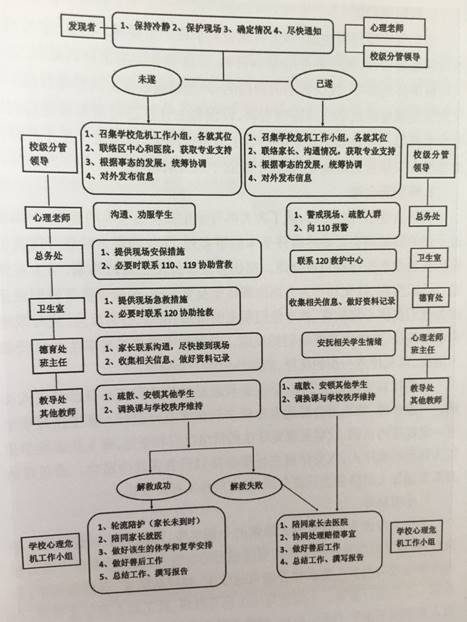

2.伤害性事件突发时的应急处置

发现伤害性事件正在发生时,发现者第一时间保护现场、确定情况(若学生未伤亡则积极营救)、并尽快通知校级分管领导和心理老师(流程见附件3)。

(1)伤害未遂

心理教师赶到现场与学生沟通,争取打消学生的自杀或伤人念头。学校危机工作小组各就其位,快速响应:校领导联系区心理中心和医院,获取专业支持;总务处根据现场情况提供安全措施(必要时联络公安局和消防队);卫生老师根据现场情况提供急救措施(必要时联络120急救中心);德育处、班主任负责第一时间将家长接到现场,沟通了解相关信息。教导处协调其他教师做好其他学生的疏散、解释、安抚工作。调换相关课程、尽量维持学校的秩序。

将学生劝下后,而家长未到时,班主任、心理老师等相关教师轮流对学生采取全时段陪护(德育处和教导处做好人员排班安排)。家长到校后学校陪同家长带孩子去医院评估、诊断、治疗,并视孩子病情情况办理请假或休学事宜,之后遵医嘱复学。

学校心理危机工作小组协同撰写工作报告,统一对外发布信息(含上报)。学生复学后,心理教师提供支持性心理辅导与定期随访,班主任、学科教师加强对学生日常行为的观察与记录,总务处检视学校各项安保措施(护栏、护网等)是否到位。

(2)已经身亡

学校危机工作小组各就其位,快速响应。总务处保护现场、疏散其他无关人群,并向110报警。卫生老师联络120急救中心。校领导联系家长、沟通了解相关信息,并获取区心理中心的专业支持。德育处收集信息、做好数据记录。班主任、心理老师做好班内其他学生(特别是目睹者)的情绪安抚工作。教导处协调其他教师做好校内其他学生的安顿工作(含必要的换课)。学校陪同家长去医院,心理老师可视情况提供必要的心理支持。

校心理危机工作小组协同处理赔偿事宜,撰写工作报告,统一对外布信息(含上报)。

(五)善后工作

1.评估相关人员模仿自杀的风险

自杀事件可能会触发其他师生的模仿行为,学校应加倍留意如下学生(不一定是死者的好朋友)的情况:

² 曾协助死者自杀

² 未能辨识死者有自杀意图

² 认为可能是自己导致死者自杀

² 与死者有交情

² 认同死者的做法

² 有自杀行为的记录

² 有精神科病史

² 曾经历深刻的伤痛

² 缺乏社交支援或资源

2.相关人员的情绪与疏导

(1)学生的评估与疏导

根据学生在伤害性事件中受影响的程度,学校应开展不同层级的疏导工作。

(2)教职工的评估与疏导

对于事发学校的教职工,无论是否参与、目睹伤害性事件的处理经过,建议事件发生后以团体的形式,做好情况说明与情绪疏导工作。

3.信息发布

伤害性事件发生后,学校应尽快主动发布消息。向教师、学生澄清信息,减少出现无根据揣测的机会。

学校应以告知书的形式通告其他学生家长伤害性事件的情况,让他们明白学校正进行及准备进行的危机处置和善后工作,并请他们留意自已孩子的情况。

4.复学安排

如学生在自杀获救后曾短暂停学,学校为他们制订的善后计划,应涵盖三个阶段:重返校园前的准备、重返校园时的安排和重返校园后的跟进。

(1)重返校园前的准备

做好积极准备以协助学生重新融入学校生活。重申保密原则,不随意讨论当事人。提醒老师和同学采用适当的方式去表达关心和接纳,不要刻意逗笑当事学生,也不要责怪或就自杀的对错与他进行理性辩论。如发现他的情绪再度受到困扰,应马上求助。

(2)重返校园时的安排

当自杀后获救的学生重返校园后,鼓励同伴间的互帮互助,安排学生参加不同的活动小组,尽量维持正常有规律的学校活动。有规律的日常作息有助学生重回正轨。如有需要,学校活动的日常流程亦可作弹性修改,让他能循序渐进体验并处理日常生活中的种种压力,帮助其逐步适应学校的生活。

学校心理老师要对其进行支持性的辅导,加强当事人的应对技巧,提升其自我形象。如发现当事人的自杀危险再次提高,应立即通知学校心理危机工作小组。

(3)重返校园后的跟进

当自杀后获救的学生重返校园后,要长期跟踪当事人重新融入学校生活的情况。特别留意周年纪念和特别的日子,如生日、死忌。在这些日子或需重新启动善后跟进,以处理当事人再次受触动的情绪。

四、中小学心理危机预防与干预策略

(一)关键时点的预防策略

1.开学

假期结束后,由于假期的生活与作息与学校的生活与作息存在一定的差异性,一些中小学生可能会出现记忆力减退、理解力下降、厌学、焦虑、上课走神、情绪不稳定等一过性的不适应状况。这种暂时性的心态会放大生活中各种问题对身心的负面影响,从而诱发心理危机。

(1)学生辅导建议

通过每天坚持做一件对自己成长有利的事,把自己的生活有序地安排起来,用有目的的生活甩掉假期带来的情懒、阴郁。

通过优化一日作息表,逐步重建学习和休息的生活规律。加强体育锻炼,避免过度疲劳,保证充足睡眠。

通过积极参与学校组织的各种活动,与同学、老师多交流互动学校园生活的乐趣,增强尽快恢复学习状态的内部动机。

(2)教师工作建议

通过开学前的家访,了解学生的成长环境和假期生活,对需要重点关注的学生,加强关心和疏导。必要时,转介给心理老师评估、辅导。

根据年级特点认真准备开学第一课,营造温馨、安全、接纳、和谐的班级氛围。通过带领学生修订奖惩有序的班级规则、策划活泼有趣的班级活动、设定个人成长目标与计划,练习调整身心的具体方法等,提升校园生活对学生的吸引力,帮助他们尽快恢复状态。

适当放缓最初几周的教学进度,强化新旧知识之间的联系,注重学习方法的培养,加强师生间的良性互动。如无必要,避免在开学初对学生的进行任何形式的学业评估。

2.考前

临近期中、期末及重大的考试时,学生可能会产生一定的紧张和压力,处理不当,也容易诱发心理危机。

(1)学生辅导建议

引导学生客观看待考试的评价功能,减轻对考试的恐惧心理。

教会学生掌握简单的身心放松方法,提升主动调节的意识与能力。

引导学生通过制定和实施有效的复习计划,提高学习效率,避免过度疲劳。

帮助学生了解应试技巧,提升灵活应变、及时调整心态的能力。

(2)教师工作建议

帮助学生制定劳逸结合的复习计划,关注学习方法和学习策略的适宜性。

强化复习、考试对拾遗补漏、促进学习方面的作用,弱化竞争气氛。

建议家长注意学生营养,保证睡眠时间,不要人为制造紧张气氛。

引导学生和家长合理预期考试结果、客观看待考试成绩。

教师和家长要合力在考前为学生营造轻松、接纳的生活氛围、多肯定学生的努力、多鼓舞他们的信心。

3.考后

考试后,当成绩低于学生自己或家长的预期时(成绩本身不一定低),学生常常会产生失落、悲观、嫉妒等心理失衡的状态,处理不当也容易引发心理危机。有时,极度悲观、失落的状态甚至在考试成绩未公布前就已经开始,教师和家长要尤其留意。

(1)学生辅导建议

引导学生对考试结果进行合理归因,强化以积极、正向的心态看待考试的过程和考试的结果。

引导学生对卷面进行全面的分析,梳理自己上一阶段在学科学习上的长处和短处,并为下一阶段制定有针对性的学习提升计划。

帮助学生掌握基本的情绪调节方法。必要时,推荐学生去心理辅导室的放松、宣泄区体验。

(2)教师工作建议

通过考试发现自己教学上的薄弱点,并将教学改进计划告诉学生。进一步突出考试的检测与改进功能,弱化考试的竞争意味。

发现每一个学生的优点和特长,肯定每一个学生的价值,营造温馨和谐、安全、接纳的班级氛围。

引导家长以正确的心态看待学生的考试成绩,不把自己的失望情绪投射到孩子身上。帮助他们掌握激励学生的正确方法。

(二)重点人群的预防与干预策略

以下类型的学生特别容易爆发(或再次爆发)心理危机,广大老师需要尤为关注。对于这些重点关注的学生,应做到及早识别、分层介入。

◆曾经爆发过心理危机的学生

◆有严重情绪困扰的学生

◆有明显学习障碍的学生

◆有青春期情感困惑的学生

◆有注意力缺陷及多动障碍(倾向)的学生

◆校园欺凌问题涉及的学生

◆成长处境不利的学生(孤儿或留守儿童、吸毒服刑人员子女、精神病人子女、残疾人子女、特困户子女、家暴家庭子女)

◆近期遭遇重大生活变故的学生

◆目击恶性伤害性事件的学生

(三)家校协同的策略

家庭是预防和干预中小学生心理危机的重要一环。学校应通过各种方式指导家长提升育儿理念,引导他们关注孩子的心理健康,掌握营造和谐、温馨的家庭氛围、预防和应对孩子心理危机的能力。

1.开展科普宣传

开办家长学校,以讲座、微讲堂、案例分析、互动讨论等形式,或校园网微信公众号、心理广播、宣传栏、宣传单、家长会等方式提升家庭教育宣传的效益。

2.建立个性化的支持服务

对于成长处境不利的学生,疑似有心理问题(或更严重)的学生,班主任老师(必要时可协同心理老师、学校聘请的心理教育专家或精神卫生医生)应对其家长在科普宣传的基础上进行个性化的支持服务。

3.与相关家长沟通医教协同服务事宜

(1)劝服就医

一般家长可能会难以接受孩子有较严重的心理问题的事实,因此校方在发现学生有心理问题以后,一定要多加关注,注意收集学生异常行为的证据(具体事例,同学、老师反应等),再约谈家长。

(2)休学协商

结合医生的诊断和孩子的日常表现,先帮助家长分析孩子上学可能会发生的问题,以及休学在家对孩子心理健康发展的好处,再向家长提出承诺家长一旦孩子病愈,学校愿意接纳孩子。早治疗,早康复、早复学。

(3)支持复学

当家长向学校提交病愈证明后,学校应先派出心理老师与孩子及家长面谈。分析复学可能会遇到的困难(学习跟不上,同学会有议论等)了解家庭的相关需求,共同制定应对的策略,帮助孩子和家长做好充分的准备。

学校危机工作小组在为该生制定三级心理危机预防方案(教学要求的调整、班级氛围的建构、校园安保的措施等)时可邀请家长参加,并将方案内容以书面方式告知家长。争取家长的支持和配合。

上海外国语大学尚阳外国语学校

2016.12.20

附件1

附件2

附加3:伤害性事件突发时的应急处置流程图

- [2020-08-19] 45.1 2020年度学校心理健康教育活动

- [2020-08-19] 44.4学校传染病防控健康教育制度

- [2020-08-19] 43.3上外尚阳学校体育设施固定资产清单

- [2020-08-19] 43.4上外尚阳学校学生体育长作业